肩こりと小円筋

動診してみますと、首が横に倒すことができません。また、背中、肩甲骨の間も張っています。

首が左右に倒せないからといって、その肩こりの原因の筋肉が、首回の筋肉群にあるのかと思いきや、

原因となっているトリガーポイントは、ここでした。

そう、肩甲骨の外側縁に付着する、小円筋です。

肩こりで小円筋を整体します

この小円筋を整体しますと、首が左右に横に動き始めます。

そして、不思議なことに、

小円筋を整体して、首が横に動き始めると、

肩甲骨の間の張りも柔らかになります。

小円筋の筋肉の連結を調べてみますと、棘下筋・大円筋・上腕三頭筋と筋肉が連結していることがわかります。

筋肉のポジションでみても、小円筋の上には、棘下筋。その下には大円筋。上腕三頭筋とはクロスするように接しています。また、上腕三頭筋の長頭の起始部は肩甲骨の関節下結節であり、小円筋の走行と重なっています。この小円筋の筋腹と上腕三頭筋の長頭の起始部の触診での触れ分けというのは、なかなか熟練を要する部位でもあります。

ここを的確に触診、筋膜リリースしますと、首を横に倒す動作が改善されるケースは多いものです。

これは重力の問題、上腕三頭筋および小円筋ニコリ・ファシアが形成されると、筋肉は拘縮、縮むわけです。それが重力とともに下方への力となり肩甲骨を下に下げます。または肩甲骨を外方へと、外転位にしてしまいます。このことが原因となって首の筋肉に張力・テンションが生じ首の側屈の動きに障害をもたらすと考えることができます。

肩こりの原因はみなそれぞれ異なっている

これが、ほんとうに、人間・人体の不思議です。

みなさんお悩みの肩こりについてさえも、まだまだ、医学的には究明、納得のいく説明はなされていません。

上で解説した小円筋・上腕三頭筋のトリガーポイントとも、またちがうトリガーポインでしたので紹介いたします。

![IMG_1022[1]](http://moriokashi-seitai.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_10221-300x225.jpg)

そう、棘下筋でも首の側屈の可動域制限を引き起こすことが判明した症例です。

棘下筋を整体します

もう、ゴリゴリに凝っています。

「痛い、痛い」といわれたのですが、コッているのですから仕方ありません。

筋膜リリースをしていきます。

棘下筋が凝る原因は、猫背およびパソコンに向かいデスクワーックを続けていると背中が丸くなります。その姿勢は棘下筋をストレッチの状態に保ちます。そのことが肩甲骨と棘下筋との間の骨膜に癒着を形成するにちがいないと推察しております。

この棘下筋を筋膜リリースすると、やはり、可動域制限は解消され、首はスムースに横に倒れます。

けれども、これは、解剖学的には不思議なことです。

棘下筋は首を横に倒す筋肉とは連結していません。

きっと、こういうことでしょう、と推測します。

棘下筋と僧帽筋の筋連結

棘下筋がコルとその表層に位置する「僧帽筋」にも影響を与えるのでしょう。

表層と深層とはかかわるのかという問いもありますが、私は、表層と深層の筋肉も連結すると考えます。

ですから、深層の筋肉の棘下筋のコリの影響が表層の筋肉の僧帽筋に影響を与え、首を横に倒すと痛みが走っても不思議はないと思います。

そう、表層と深層も連結する、とこれまでの臨床経験をふまえて確信しております。

僧帽筋は肩こりのエリアをすべてカバーしている

僧帽筋は肩こりが生じるエリアをすべてカバーしているといってもまちがいではありません。

肩こりのエリアをすべてカバーしているからといって、その症状の原因のすべてが僧帽筋なわけでもまたありません。

また、表層筋、体表を覆っている筋肉ですから、触診しやすいのですが、そのすべてを触れて、理解してるわけでもありません。

このつまんでいる部分の前、前部にまた、ピ~ンと一本張り詰めた筋肉線維があるわけです。

これもまた、僧帽筋で、この筋肉線維こそ、肩こりの悪さをする筋肉の一つです。

まさに、鉄板のように固くなっている方が結構多いものです。

肩甲骨と鎖骨が外方に離開する

僧帽筋の停止する骨である、肩甲骨と鎖骨が外方に離開したせいで、このように鉄板のように固くなるのではなかろうか、と推測します。

ですから、肩甲骨と鎖骨を背骨の方にもどしてあげると、この固くなって、張り詰めた僧帽筋の筋肉線維はいくぶん軟らかくなるものです。

また、首の左右の側屈の可動域も変化が出ます。

この僧帽筋を筋膜リリースすることで、私の整体のテーマのひとつである、結帯動作が改善される場合もあります。

広い面積をカバーする薄いまくのような筋肉だけに、この僧帽筋はさまざまな症状を誘発するものです。

肩こりとはいえ、やはり、奥は深い

首を横に倒すと可動域制限が出現する肩こりとはいえ、やはり、奥が深く、患者さんそれぞれ十人十色、まだまださまざまなパターンがあるものです。

首を横に倒すと、ここに痛みが出ます。

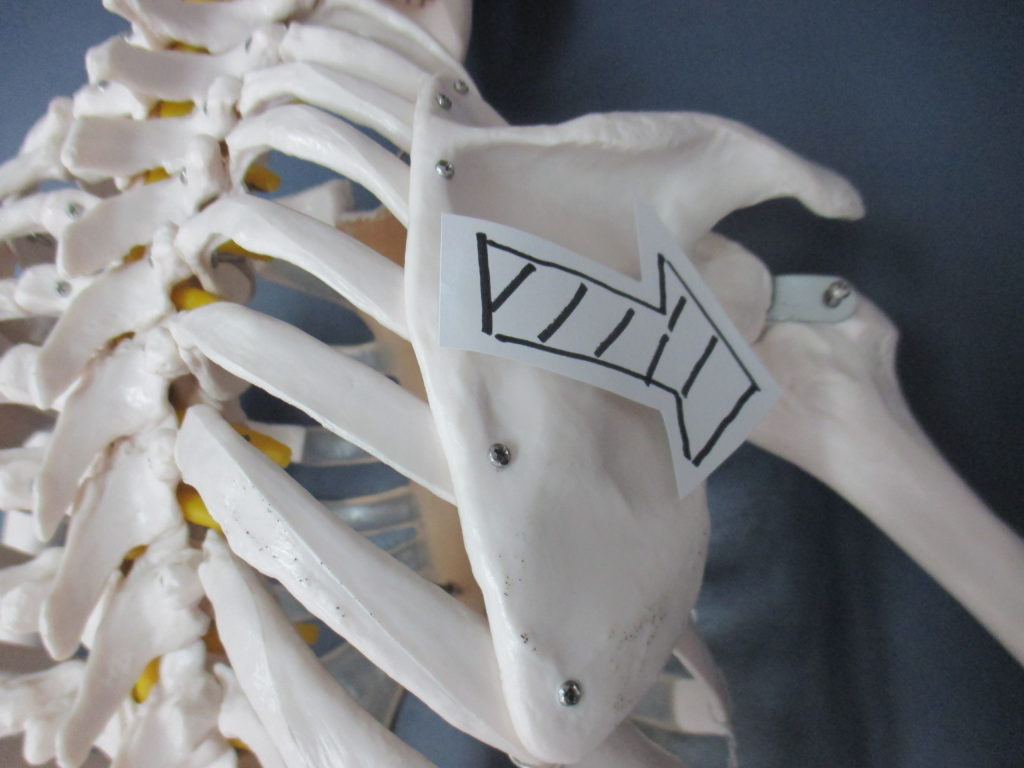

![IMG_1024[1]](http://moriokashi-seitai.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_10241-300x225.jpg)

原因となるトリガーポイントはどこなのでしょうか?

触診しながら探っていくしかありません。

上肢・肩甲骨まわりではないようです。

上肢・肩甲骨まわりで良い成果が出せないのであれば、下肢・下半身から整体していきます。

肩こりを下肢・下半身から整体していきます

以前からお尻回りの筋肉と肩甲骨まわりの筋肉とは、関連があることは、わかっていました。

それを検証するために、絶好の症例となります。大殿筋と脊柱起立筋を整体します。

大殿筋と脊柱起立筋を整体します

大殿筋と脊柱起立筋を筋膜リリースしますと、やはり、首を横に倒す動きが改善されます。

全身の筋肉は連動しています。

首を側屈する動きというのは、その土台である背骨も同じように側屈しながら体の動きは連動しています。肩こりだからといって、肩回りばかりを探るのではなく、全身を検証していかなくてはならないということです。

肩こりで首がまだ、スムーズに横に倒れてくれません

首の動きの動診をしてみますと、左に倒すと、右の首すじ、右の首の付け根に痛みがでます。

この可動域制限をひきおこしているトリガーポイントを探っていきます。

上肢の動診、定番の結帯動作、腕を後ろに回す動作の動診をしてみますと、やはり、窮屈感があります。

ここを狙ってみよう!と決めます。

結帯動作を改善させるためには、もう、これも定番になった整体、上腕三頭筋を整体します。

上腕三頭筋を整体します

上腕三頭筋との筋肉の連結で三角筋も整体していきます。

すると、当たり前ですが、結帯動作は改善されます。

首の動診、首を左に倒してみます。

可動域が改善されています。

首の付け根の痛みも減っています。

狙います!

上腕三頭筋。

長頭・外側頭・内側頭。

三つに分かれている、それぞれの筋肉を整体します

上腕三頭筋は起始部が三つに分かれています、それらを起始部から三つともそれぞれの筋肉を整体します。

長頭の起始部である、脇の下も。

どうやら、この方の首を横に倒せない原因の筋肉は、この上腕三頭筋にちがいありません。

明らかに、可動域は改善され、痛みも減少、ほぼ消失しました。

上腕三頭筋のコリ・ファシアはやはり肩甲骨を外転位にしてしまうことで、首に可動域制限を生じさせてしまいます。

首の動きと肩甲骨との関係

ご来院いただいたすべての患者さんに対して、動診、動きの検査をします。上半身であれば肩関節のすべての動作。首関節のすべての動作を動診します。

体幹の動診、肩関節の動診、そして首の動診は欠かさず行い、整体が完了するたびに、その変化、回復度を確認します。

首の動診は前後の動き(屈曲・伸展)とねじり(回旋)、そして、左右の側屈の動きがあります。

このレポートでは、首の左右の側屈の動きと肩甲骨との関係について解説しております。

首の動診で左右に首を倒すと、反対側の首筋にハリを訴えたり、

首のうごきに可動域制限が出現する方は多いものです。

この首の左右の側屈の動きは、肩甲骨のポジションの影響を大いに受けます。

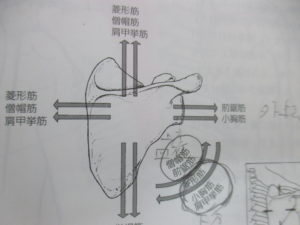

肩甲骨の動き

「身体運動の機能解剖」には、

肩甲帯(肩甲骨)の動きとして6つの動きを紹介しています。

外転ー内転

挙上ー下制

上方回旋ー下方回旋

この6つの動きがあります。

このうち、首の側屈と大いにかかわりのあるのが肩甲帯の外転と内転です。

肩甲骨の外転と内転

肩甲骨の外転とは、こういう動きです。

そして、これが肩甲骨の内転の動きです。

肩甲骨が外転した姿というのは、

臨床の際よく口にする、

「肩が中にはいってますね」

「肩が丸くなってますね」

という言い方で言い表されている姿勢です。

肩が中に入っているというのは、肩甲骨が肋骨にそって、外に伸びてしまっているということです。

肩が丸くなっているということと肩甲骨が外転しているというのは、少々わかりにくい表現です。

そして肩甲骨が外転している方は、ほぼ間違いなく、首の側屈の動作でハリや可動域制限を訴えます。

首の側屈の可動域制限のメカニズム

それでは、なぜ、肩甲骨が外転すると、首の側屈で可動域制限がおきるのでしょうか?

例えば、首と肩甲骨とを結ぶ筋肉として、僧帽筋と肩甲挙筋を考えてみましょう。

すると、肩甲骨が外転すると、この僧帽筋と肩甲挙筋は引っ張られ、ストレッチ状態になります。

筋肉の限界までひきのばされてしまうと、あたりまえですが、もう、筋肉は動くことができなくなります。

ですから、肩甲骨が外転してしまうと、僧帽筋も肩甲挙筋も伸びきってしまい動くことができなくなります。

そこで、さらに首を反対側に倒しますと、さらに引っ張られることになりますから、テンションがかかり、痛みが生じたり、可動域制限が起きることになります。

これが、首の側屈の可動域制限のメカニズムです。

首の側屈の可動域制限のリリース

それでは、この首の側屈の可動域制限を解消するためになすべき整体はどうなるでしょうか。

そう、それは、肩甲骨を外転させている筋肉群のコリ・ファシアを筋膜リリースすればよいということです。

「身体運動の機能解剖」(医道の日本社)には、この肩甲骨を外転させる筋肉として、

前鋸筋

小胸筋

この二つの筋肉をあげています。

ですから、前鋸筋をリリースするために、肋骨を筋膜・骨膜リリースしたり、小胸筋をリリースするために、鎖骨下、烏口突起を筋膜・骨膜リリースすることは有効な施術方法となります。

また、これまでの臨床から、この二つの筋肉のほかにも、

三角筋

上腕二頭筋

烏口腕筋

も肩甲骨を外転させる要因になると確信しております。

三角筋と可動域制限

三角筋という筋肉は大変大きくてボリュームもある筋肉です。

肩にふれると、盛り上がっていることから、触れるのも容易です。

こんなに大きい筋肉であるにもかかわらず、この筋肉が拘縮したらどのような可動域制限を引き起こすのだろうか?

と考えてみれば、案外この三角筋はないがしろにされているような気がします。

例えば、首の側屈、左右に倒す動きにも可動域制限を引き起こします。

また、結帯動作でも可動域制限の原因の一つとなっています。

三角筋の拘縮

三角筋が拘縮すると、この筋肉は肩甲骨・鎖骨と上腕骨を結ぶ筋肉ですから、

肩甲骨を外転、外に引き延ばすうごきが生じるのは想像できます。

肩甲骨が外転すると、首の側屈の動作で可動域制限を引き起こします。

この首の側屈の可動域制限がある場合、三角筋の停止部、三角筋粗面への筋膜リリースが有効なケースにたびたび遭遇します。

やはり、筋肉を整体する場合、筋腹よりも、その付着部である、起始部・停止部を狙っていくことは鉄則です。

肩こりと肩甲帯の外転位について

つまり、ここまで紹介してきた上腕の筋肉にコリ・ファシアが形成されると、肩甲帯は外転位してしまうということです。

またさらに、筋肉の連結をたどっていくと、お腹の筋肉である外腹斜筋・内腹斜筋も影響をあたえます。

このことを念頭に置きながら、動診の際に、肩甲骨を思いっきり内転位、つまり脊柱の方向に戻してあげて、そのポジションを維持した状態で、首の側屈の動診をしてみますと、動かなかった首が、可動域制限がかかっていた首が動き始めることに気づくことでしょう。

この肩甲骨を内転位にした動診を患者さんに実感していただくと、驚いていただけるものです。

ここまで首の側屈、横に倒すと可動域制限が出現したり、首筋に痛みが出現する症例を紹介してきました。

その原因としては、肩甲帯の外転位になっていること、またお腹の筋肉の拘縮が原因となっているケースが多いことを紹介させていただきました。

![IMG_1121[1]](http://moriokashi-seitai.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_11211-300x225.jpg)

![IMG_1023[1]](http://moriokashi-seitai.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_10231-300x225.jpg)